Structure des cristaux et classification morphologique

Cliquer sur "voir detail" ci-dessus pour les informations complètes

Structure des cristaux et classification morphologique

Les gemmes naturelles de formes similaires partagent des propriétés comparables. Ces caractéristiques proviennent des différences dans les compositions chimiques, souvent invisibles à l'oeil nu et ne pouvantêtre révélées qua par des analyses spécifiques , parfois destructrices. À l’état brut, ces gemmes se présentent généralement sous des formes prismatiques avec des angles et des faces bien définis, créant ce que l’on appelle des cristaux. L’étude de ces cristaux permet de comprendre les relations entre leurs formes d’origine et les propriétés optiques qui sont cruciales pour leur identification. Cependant, certaines gemmes ne sont pas cristallisées et sont qualifiées d’amorphes.

1 - Les gemmes amorphes

Les gemmes amorphes sont celles dont les éléments constitutifs ne suivent aucun agencement particulier. Parmi elles, on retrouve :

• Ambre : résine fossile d’origine végétale, peu dense (1,03),

• Opale : gel siliceux hydraté,

• Obsidienne : verre volcanique d’origine naturelle,

• Jais : forme de charbon en formation.

Ces gemmes, qualifiées d’isotropes, permettent à la lumière de les traverser de manière uniforme, sans altération quelle que soit la direction.

2 - Les gemmes cristallisées (monocristallisées)

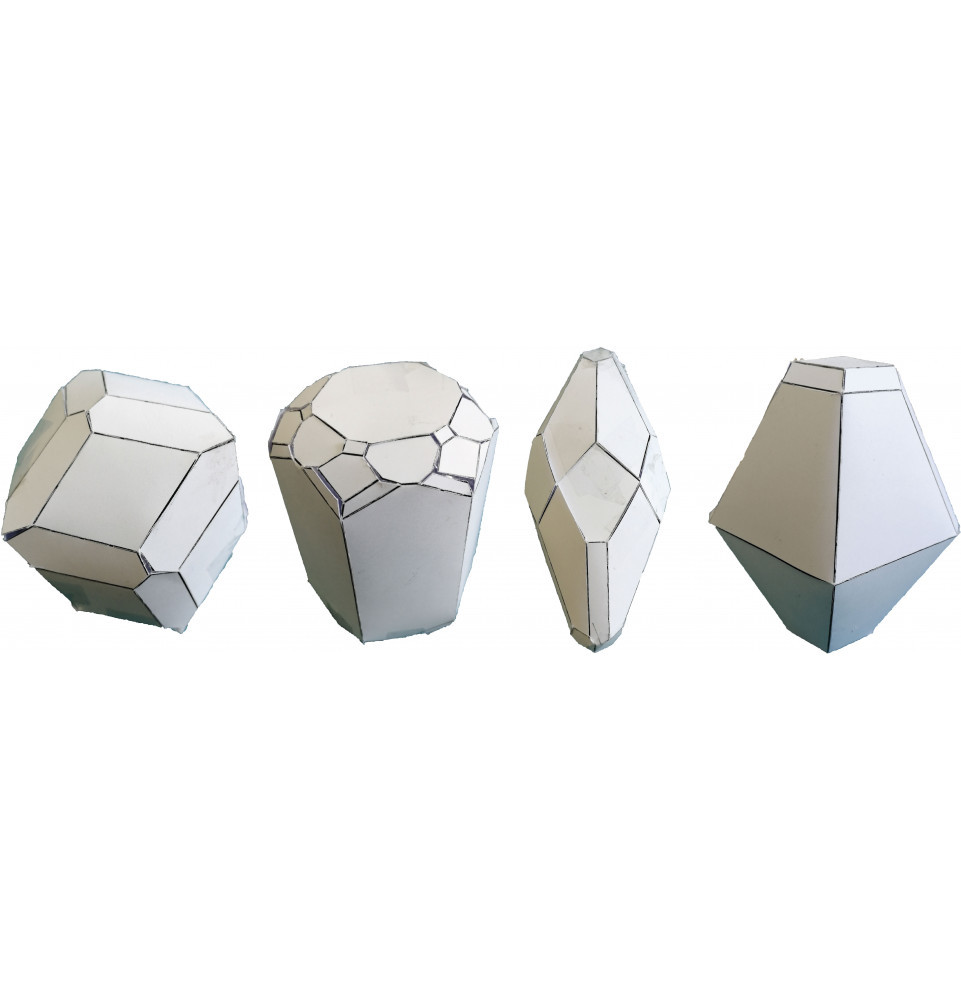

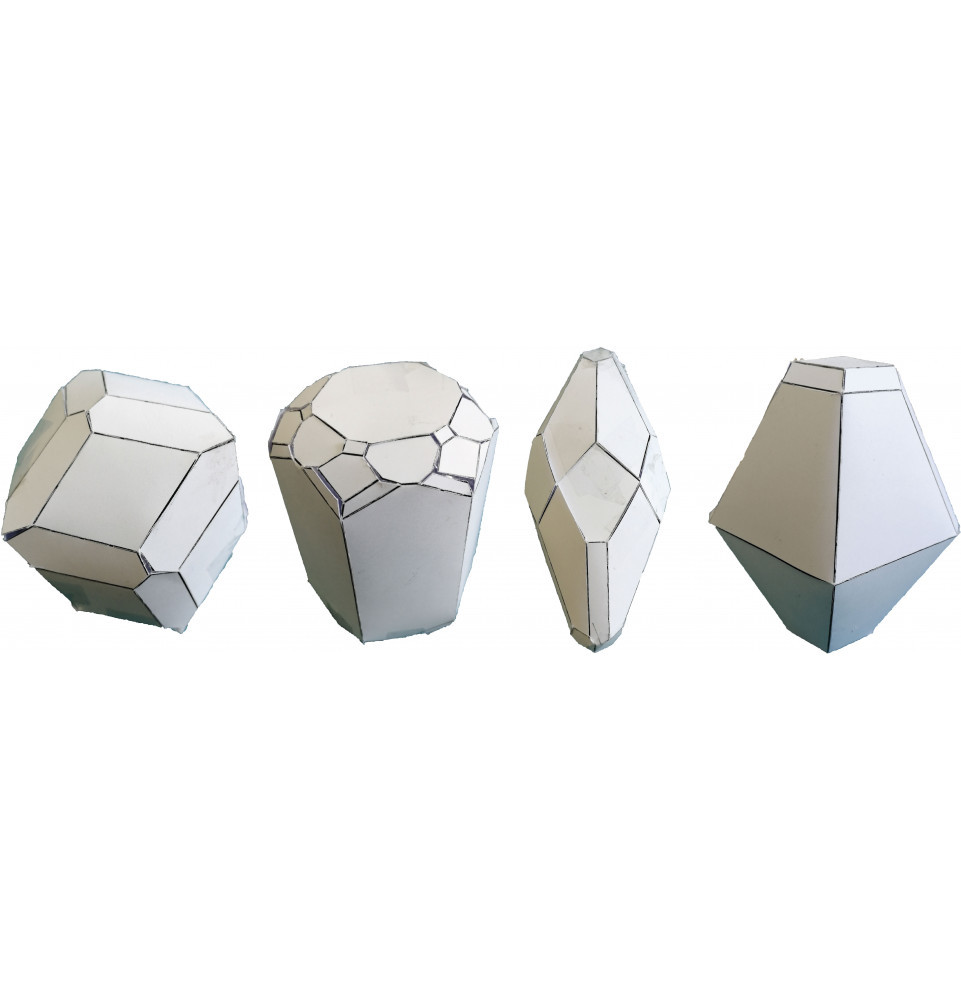

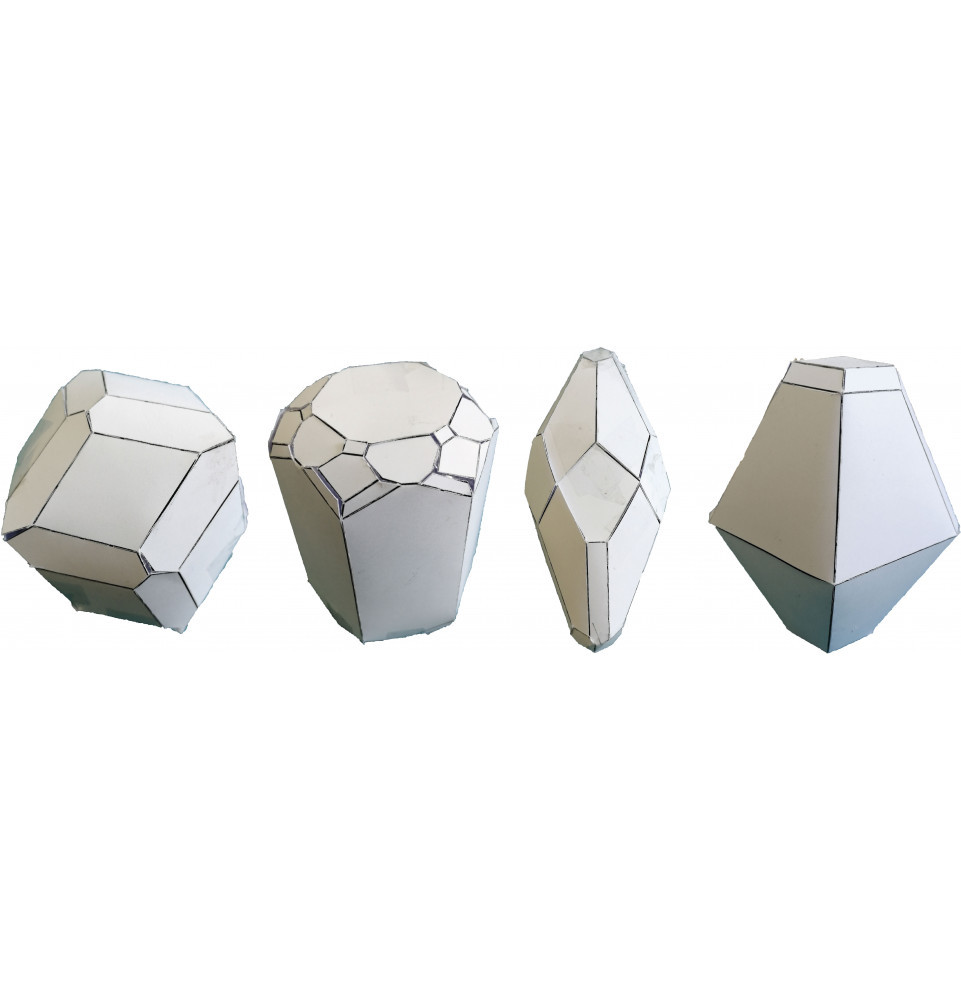

Un cristal est un solide dont la forme géométrique est déterminée par l’agencement régulier de ses constituants dans l’espace. Les gemmes cristallisées se forment dans des conditions spécifiques de température, de pression et de refroidissement lent, permettant aux atomes de s’aligner de manière ordonnée, créant une structure cristalline. La plus petite unité de cette structure est appelée « maille conventionnelle ». Le minéralogiste René-Just Haüy a établi une classification de sept systèmes cristallins, que l’on peut regrouper en trois catégories principales :

a) Premier groupe : Système cubique

Les cristaux de ce système se développent de manière égale dans les trois dimensions de l’espace. Ils adoptent des formes comme le cube (ex. : diamant, fluorite) ou des variations dérivées telles que l’octaèdre (ex. : diamant, spinelle) et le rhombododécaèdre (ex. : diamant, grenat). Ces cristaux sont isotropes, à l’instar des gemmes amorphes.

b) Deuxième groupe : Cristaux uniaxes

Ces cristaux se distinguent par leur forme allongée avec une base carrée ou hexagonale, souvent terminée par une pyramide. Leur croissance s’effectue verticalement et en largeur, sans corrélation entre ces deux dimensions. On y retrouve :

• Système quadratique (prisme à base carrée) : Zircon,

• Système hexagonal (prisme à base hexagonale) : Béryl,

• Système rhomboédrique : Corindon, Quartz, Tourmaline.

Ces cristaux sont dits uniaxes car ils possèdent une direction d’isotropie (le long de leur axe principal) et présentent des propriétés optiques différentes dans les autres directions, où ils sont anisotropes.

c) Troisième groupe : Cristaux biaxes

Ces cristaux, bien que semblables au groupe précédent, se distinguent par une base rectangulaire ou losangée, et sont anisotropes dans toutes les directions. Parmi eux :

• Système orthorhombique : Andalousite, Topaze, Péridot, Chrysobéryl, Zoïsite,

• Système monoclinique : Feldspath, Spodumène, Diopside,

• Système triclinique : Axinite.

Ces cristaux présentent des variations de propriétés optiques selon les trois directions de l’espace.

3 - Les gemmes microcristallisées

Certaines pierres décoratives sont formées d’un assemblage de microcristaux, sans agencement régulier. La famille des calcédoines est un exemple représentatif, composée de minuscules cristaux de quartz cimentés par de l’opale. En raison de cette structure complexe, la lumière y réagit de manière particulière. Ces gemmes, généralement translucides, appartiennent aux principales gemmes étudiées ici, à l’exception des pierres opaques, qui sont majoritairement des roches.

En résumé, les gemmes se divisent en trois grandes catégories selon leur structure : amorphes, cristallisées et microcristallisées. Leur classification morphologique et leurs propriétés optiques découlent directement de leur structure interne et de leur formation.